ー発達障がいの研究をされるようになったきっかけは何だったのでしょうか?

私はもともと作業療法士で、発達障がいの子どものを対象とした分野や高齢者のリハビリ分野などさまざまにあるんですけど、私は前者を選んで勉強してきました。きっかけは、高校生の時にスウェーデンの学校で働く日本人の作業療法士さんが書いた本を読んだことでした。

ー学校で…ですか?

作業療法士は日本だと知名度が低いんですが、海外、特にアメリカ、カナダ、ヨーロッパの方だと学校現場で働く作業療法士さんの数が多くて、「学校作業療法士」と呼ばれる方々がいます。日本の場合は、予算といったシステムの面や先生が専門的なことまでこなす「何でも屋」になりがちなことから、導入が進んでいないのが現状です。

ー介護施設や福祉施設でリハビリやレクリエーションを指導する方…という印象でした

「作業」と呼ぶので少しわかりにくいのですが「サッカーをやりたい」「跳び箱跳びたい」「朝の準備をお母さんに怒られないでやりたい」「宿題がつらいから楽になりたい」…要するに何でも良くて、その人が実現したいこと、楽にやりたいこと、大切にしたいことを、どうやったら上手く実現できるかを一緒に考える仕事なんです。

ー現在はどのような研究をされているのですか?

端的にいうと、前述のように「学校作業療法士」の導入を進めることです。現在は当大学と札幌市教育委員会との連携で、試験的に小学校の先生たちと協力しながら、作業療法士としての観点で子どもたちへの指導方法を考えるということをやっています。

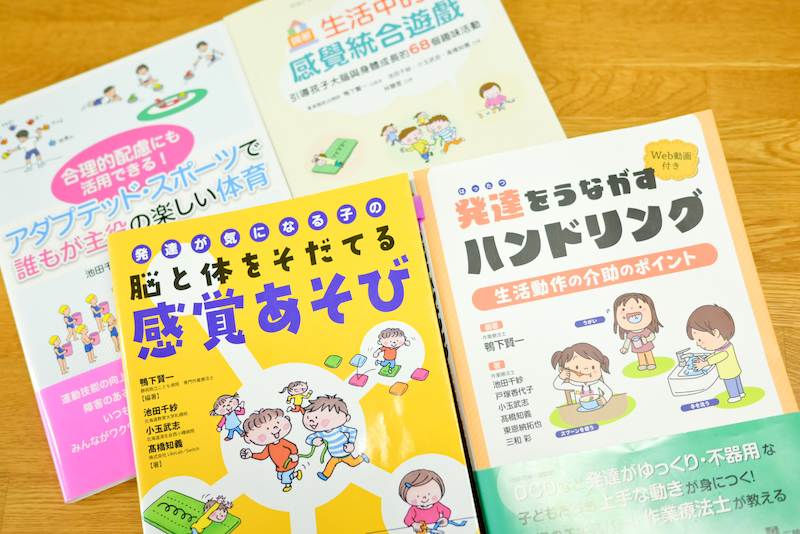

例えば「授業に積極的に参加してくれない」「教室を出て行っちゃう」など、教育現場目線での困りごとから解決の糸口を図ります。授業ができないと先生も困るし、うまく参加できないお子さんや親御さんも困ってしまいますよね。あとは、運動や遊びをまじえたワークショップ、発達障がいを理解してもらうための活動も行っています。